编者按

今日是秋分节气,也是第四个中国农民丰收节。

“春种一粒粟,秋收万颗子。”当最后一缕夏风掀开秋的面纱时,也奏响了收获的旋律。

9月,庭州大地,红肥绿瘦,稻香麦浪,瓜果满园,蟹肥鱼鲜,空气里都是收获的味道,这是对生活在庭州大地上辛勤劳作的农民朋友们最好的回馈。

在这个收获的季节里,喜笑颜开的农民群众忙碌着,抢抓晴好天气,加紧劳作,呈现出一派丰收的喜人景象,庭州大地到处唱响着丰收欢歌,累累硕果结出的是一年的好收成,是农民满满的幸福感、获得感。

今日昌吉日报推出中国农民丰收节特别策划报道,让我们一起礼赞丰收、致敬农民!

螃蟹肥了,钱袋鼓了

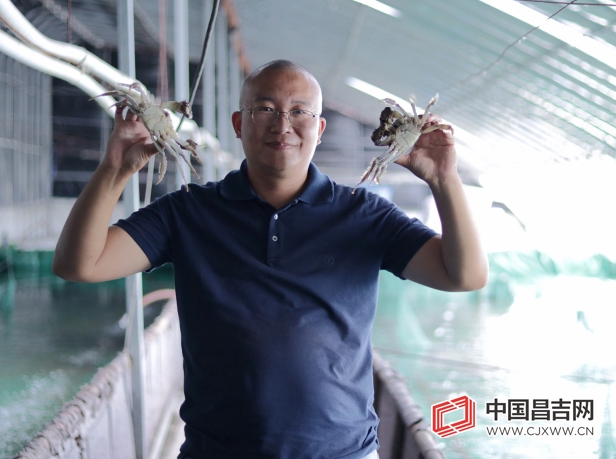

中国昌吉网(记者 付小芳 文/图)秋风起,蟹脚痒,眼下正是螃蟹大量上市的季节。9月9日下午,在玛纳斯县广东地乡新湖坪水库螃蟹养殖基地,工人们正忙着捕捞、分拣、捆扎、打包螃蟹,玛纳斯县鸿辉农业科技有限公司董事长陈准在忙着接听电话。

“上午我们刚刚把一批螃蟹运往内地,现在还有客户打电话要预订一些螃蟹。今年的螃蟹品质好,已经卖得差不多了。”陈准对记者说。

今年40岁的陈准,多年以来一直在做水产生意。他了解到北京、上海等地的许多客户对新疆螃蟹的品质十分认可,考虑到做水产生意货源总是不稳定,于是他便大胆尝试自己养殖螃蟹。

2016年,陈准在玛纳斯县广东地乡新湖坪水库养起了螃蟹。但是,由于缺乏养殖经验和技术,几年下来,他养殖的螃蟹个头小、存活率低,到了八九月还无法上市。

9月9日,陈准向记者展示他养殖的螃蟹。

吃一堑,长一智。陈准告诉记者,要想养好螃蟹最主要的就是要选好蟹苗。4年间,陈准辗转辽宁、江苏等地,在充分了解螃蟹市场的同时,向当地蟹农学习螃蟹养殖技术,试着养殖适宜玛纳斯县生长的螃蟹苗。经历了多次失败后,他终于摸索出了在当地养殖螃蟹的技术,找到了适宜的蟹苗。

2020年起,陈准在养殖基地挑选出优质的螃蟹培育蟹苗,并将蟹苗运往辽宁进行再次培育,每年4月再将蟹苗投入水库进行散养,经过4个多月的养殖,八九月迎来了螃蟹的丰收季。

陈准告诉记者:“我能养出好品质的螃蟹,主要还是因为水库的水质好,周围的环境适合螃蟹生长,养殖出来的螃蟹个大、肉多,根本不愁卖。”陈准养殖的螃蟹年产量达40吨左右,每公斤卖80元,这样一年下来,他就能挣300多万元。

如今,陈准的养蟹技术越来越纯熟,他为周边蟹农提供养殖技术和优质的蟹苗,还为一些外来打工的人提供了就业岗位。

谈及明年的打算,陈准信心满满地说:“明年,我计划在水库再投放一批龙虾苗,为人们提供更多的美味。”

葡萄熟了,日子甜了

(记者 阿依加玛丽·列提甫 文/图)走进昌吉市三工镇二工村,映入眼帘的是乡村道路两边成片的葡萄园,一串串沉甸甸的葡萄挂满枝头,农户们正忙着采摘葡萄。

近年来,二工村结合自身的地理位置和光热资源优势,大力调整产业结构,通过政策引导、资金扶持等措施,鼓励农民种植葡萄,形成了大规模的葡萄种植基地。葡萄一时间成了村里的大产业,让越来越多的村民走向了甜蜜的小康生活。

“师傅,您家的葡萄园怎么只有两个人干活,我看别人家的园子里有好多工人呢!”9月17日,记者来到村民石学刚家的葡萄园,看到园里没有其他工人,只有他和妻子正拿着剪刀、提着筐子穿梭在园里,忙着采摘葡萄。

9月17日,石学刚在采摘葡萄。

原来,石学刚家的28亩头茬葡萄早已摘完,所以工人们都撤了。“头茬葡萄熟的时候,我雇了13个工人整整摘了10天,现在二茬葡萄还没有完全熟。”石学刚说。

石学刚今年54岁,是土生土长的二工村人。2011年,村里大面积推广葡萄种植,他积极响应号召,种起了葡萄。党的好政策,再加上“公司+农户”的经营模式,让石学刚和不少村民尝到了种植葡萄的甜头。

“一亩园能顶十亩田,就是说一年种1亩葡萄,能顶种10亩大田农作物的收益。”石学刚说,这句话一点儿也不假,他家种植葡萄收入最好时,一年能达到20万元。

石学刚家摘的40吨头茬葡萄,没有销售,而是全部被存放进了保鲜库。为延长葡萄销售时间,2015年,他自掏腰包建了一座保鲜库。“反季节销售葡萄可以卖个好价钱。但保鲜库刚建好时,我不敢储存葡萄,害怕有风险,就以每年两万元的价格租给农户使用。我整整观望了3年,才开始自己储存葡萄反季节销售。”石学刚告诉记者。

石学刚算了一笔账,3年来,反季节销售葡萄确实比秋天销售葡萄收入高。石学刚说:“要是没有保鲜库,我这葡萄卖不出去,只能眼看着烂在地里。”

如今,石学刚家种植的红提、夏黑等品种的葡萄不仅远销全国各地,还出口到了越南、缅甸等国家。

“除了种葡萄,我还在村里的合作社打工,一年干8个月,每月都有4000元的收入。两个孩子在上大学,种葡萄给我们家带来了甜蜜的生活。”石学刚说。

葡萄架下,石学刚和妻子算着今年家里的收入,丰收的喜悦洋溢在脸上。

人参果丰收了,老王开心了

(记者 马晓芳 文/图)金秋九月,瓜果飘香。9月15日一大早,记者一行驱车来到吉木萨尔县大有镇大有村,走进一座设施农业大棚,只见郁郁葱葱的人参果树上开着淡紫色的小花,一颗颗人参果在绿叶的掩映下长势喜人,几位工人在大棚内穿梭,忙着采摘已经成熟的人参果。

大棚外,今年58岁的种植户王明德和妻子则忙着将人参果分拣、套袋、装箱。记者与他们聊了起来。

今年4月,王明德从甘肃省武威市民勤县来到新疆考察市场,发现新疆种植人参果的农户较少,基本是靠商贩倒卖,加上长时间的运输不仅增加了成本,还影响了人参果的口感,便产生了在新疆种植人参果的想法。

9月15日,王明德夫妇种植的人参果喜获丰收。

说干就干!今年6月初,王明德在大有镇党委、政府的支持下,从武威市民勤县引进了人参果树苗,在大有镇设施农业基地的大棚内栽种。“人参果喜温热而不耐高温,需要充足的光照,对土壤的适应性较强,但更适宜生长在疏松、微酸性的土壤中。通过实地考察,我发现这里的条件正好适合。”王明德说。

为了顺利推进人参果产业在大有镇落地生根,大有镇党委、政府和大有村“两委”还免去了王明德一年的大棚承包费,帮着协调解决了大棚内用水、用电问题,为他解决了后顾之忧。

翻地、栽种、施肥、修剪……经过3个多月的精心管护,今年9月中旬,王明德种的1.5亩人参果喜获丰收。“人参果的全生长期是1年,一共可以挂5茬果,可以从今年9月一直卖到明年6月。这是第一茬果子,预计产量是3吨,现在市场价每公斤15元,预计收入可达45000元。”王明德介绍说。

人参果树生长周期长,采收和管护需要同时进行,王明德便雇了周边的村民来打工。王明德说:“这些村民在家门口挣钱的同时,还学到了人参果栽植技术。现在,已经有几位村民有种植人参果的意向。”

眼下,王明德种的人参果除了在本地售卖,还销往昌吉市、乌鲁木齐市等地。谈到下一步的打算,王明德说:“明年,我要扩大种植面积,拓宽销售渠道,抢占新疆的人参果市场。今后,我还想成立合作社,带动周边村民一起种植人参果,打造以大有镇为地理标志的人参果品牌,带动村民共同富裕。”

蟠桃红了,“桃子姐”乐了

(记者 付小芳 文/图)眼下,正是瓜果丰收的大好时节,晚熟蟠桃也迎来了采摘期。9月9日下午,记者来到玛纳斯县凉州户镇西凉州户村村民池红霞的蟠桃园,刚进桃园一股浓浓的桃香味就迎面扑来,只见一个个白里透红的蟠桃挂满枝头,令人垂涎欲滴。

池红霞今年60岁,19年前,一次外出游玩的机会,让她与蟠桃结缘。2003年,她不顾丈夫的反对执意种了10亩蟠桃树,然而,由于缺乏种植经验和管理方法,几年下来,树苗因为病虫害、霜冻只存活了一部分,5年里她种蟠桃没见效益。

“我当时就想别人能种好蟠桃,我也能种好!”池红霞告诉记者,虽然当时困难重重,但她没有气馁,一边到兵团种植蟠桃的农户家打工,一边学习蟠桃树修剪、病虫害防治等技术,渐渐地摸索出了种植蟠桃的方法。

9月9日,池红霞在采摘蟠桃。

经过几年的细心栽培,池红霞种植的蟠桃长势越来越好,但又遇到了销售难题,经过凉州户镇政府和村“两委”的帮助,池红霞的蟠桃终于有了销路。

为了种出高品质的蟠桃,池红霞坚持对蟠桃树施农家肥,并利用生物技术防治病虫害。蟠桃挂果期,她耐心等待蟠桃自然成熟,不使用膨胀剂和催红剂等。

如今,池红霞的蟠桃园已从当初的10亩地扩大到现在的17亩地,蟠桃品种从两三种增加到了7种,一年下来十几亩地就有将近10万元的收入。现在,池红霞已经成为西凉州户村种植蟠桃的带头人。

“老板,听说您种的蟠桃口感特别好,今天我和朋友专程过来买一些带回去。”慕名而来的游客络绎不绝,在与池红霞的交谈中就购买了几箱蟠桃装上了车。

2020年,池红霞在抖音平台申请账号起名“桃子姐”,还学会了直播带货。农忙之余,她拿着手机在蟠桃园进行现场直播,向网友介绍桃园的情况。蟠桃成熟期,她也会向网友介绍不同品种的蟠桃,吸引了许多网友购买她的蟠桃。

现如今,西凉州户村种植蟠桃的农户越来越多,许多刚刚种植蟠桃的农户也会向池红霞请教种植技术。池红霞说:“我种植蟠桃走了不少弯路,也积累了一些经验,只要村民们愿意学,我就会将我的种植技术教给他们,希望更多的村民通过种植蟠桃走上致富路。”

微信

微信 微博

微博